Das Feature von Thomas Kruchem ist eine Wiederholung vom 15.6.2020 und wurde aktualisiert.

Investor-Staat-Schiedsgerichte

Viele Schiedsgerichte operieren unter dem Dach einer zur Weltbank gehörenden Institution. © Getty Images / Corbis News / Brooks Kraft

Wie internationale Unternehmen nationales Recht aushebeln

28:51 Minuten

Private Investor-Staat-Schiedsgerichte sollen Investoren vor staatlicher Willkür schützen. Doch in der Praxis hat sich eine milliardenschwere Schiedsgerichtsindustrie etabliert, die meist zulasten der Staaten geht. Warum ist das so?

Islamabad, Pakistan, 14. Juli 2019. Der Nachrichtensprecherin des pakistanischen Fernsehsenders „Geo News“ stehen die Tränen in den Augen, als sie über das Urteil eines in Washington ansässigen Schiedsgerichts berichtet. Aus verständlichen Gründen, sagt Kyla Tienhaara, Wirtschaftsprofessorin an der kanadischen Queens University.

„Pakistan hatte vom Internationalen Währungsfonds gerade ein Darlehen in Höhe von sechs Milliarden US-Dollar erhalten. Da verurteilte ein Schiedsgericht der Weltbank das Land dazu, fast sechs Milliarden Dollar an ein australisches Bergbauunternehmen zu zahlen“, erklärt sie.

„Die Regierung der pakistanischen Provinz Baluchistan hatte dem Unternehmen eine vertraglich vereinbarte Lizenz zum Gold- und Kupferabbau verweigert. Damit habe Pakistan das australisch-pakistanische Investitionsabkommen verletzt, sagte das Schiedsgericht. Das Unternehmen habe Anspruch auf Schadenersatz – auch für entgangene Gewinne.“

Investoren wollen Rechtssicherheit

Investor-Staat-Schiedsgerichte. In der Öffentlichkeit fast unbekannt, versetzen sie doch so manche Regierung in Angststarre. Diese ganz speziellen Tribunale sind verankert in fast 3000 zwischenstaatlichen Investitionsschutzabkommen – als Instanz, die ausländische Investoren vor staatlicher Willkür schützen soll. Fühlen sich solche Investoren unfair behandelt, können sie – und nur sie – auf der Basis der Abkommen den Gastgeberstaat verklagen, bei für jeden Einzelfall neu ernannten Schiedsgerichten aus hoch bezahlten Fachjuristen.

Diese Tribunale tagen oft geheim, ihre Urteile sind unanfechtbar, sie sind weltweit vollstreckbar. Investor-Staat-Streitbeilegung, kurz ISDS, nennen das die Experten. Über tausend ISDS-Verfahren mit einem Streitwert von 700 Milliarden Dollar haben Investoren bis heute angestrengt, rund hundert Milliarden Dollar mussten die Steuerzahler oft armer Länder bezahlen – zumeist an multinationale Konzerne.

Die historischen Wurzeln der Investitionsschutzabkommen liegen in den 1950er- und 1960er-Jahren. Damals wurden viele Kolonien unabhängig, und Industriestaaten wollten ihre Investoren schützen vor Enteignung in neuen Staaten, die rechtsstaatliche Tradition nicht kannten. Tatsächlich wurden bis heute in Dutzenden Ländern ausländische Unternehmen enteignet, oft ohne Entschädigung, berichtet Bruno Simma. Der pensionierte Richter am Internationalen Gerichtshof arbeitet heute als Schiedsrichter.

„Ich habe in meiner eigenen Praxis auch schon ein paar Fälle erlebt, da stehen einem die Haare zu Berge, wenn man sieht, wie ausländische Investitionen behandelt werden. Es kommt zu einem Regierungswechsel, eine rechte wird durch eine linke Regierung ersetzt“, erzählt er.

„Die linke Regierung sagt: ‚Das ist alles Ausbeutung durch diese Investoren.‘ Und so weiter, und so weiter. Und da sagt der Investor: ‚Wenn ihr wollt, dass ich mein Geld bei euch ins Land bringe, dann möchte ich eine Rechtssicherheit haben. Und diese Rechtssicherheit schaffen mir eure Gerichte nicht. Und daher will ich ein Schiedsgericht haben, das über dem Staat entscheidet und an das ihr dann gebunden seid.‘“

Klagen dürfen nur die Investoren

Die seit den 1960er-Jahren abgeschlossenen Investitionsschutzabkommen verbieten – ganz allgemein – die Enteignung und Diskriminierung ausländischer Investoren. Und die Verträge eröffnen, mit dem Instrument der Schiedsgerichte, ausländischen Investoren einen exklusiven Rechtsweg.

Dieser Rechtsweg stehe einheimischen Investoren oder Privatpersonen nicht zur Verfügung, erklärt Markus Krajewski, Professor für öffentliches Recht an der Universität Erlangen-Nürnberg.

„Also, wenn Sie sich jetzt beschweren, dass die Bundesrepublik Deutschland Sie enteignet hat und Sie sich auf Ihr Eigentumsrecht aus der Europäischen Menschenrechtskonvention berufen, dann müssen Sie erst auf den Rechtsweg zu den Gerichten“, sagt er.

„Und nur, wenn Sie dann im Prinzip kein Recht bekommen haben, dann können Sie sich, nachdem Sie auch beim Bundesverfassungsgericht waren, vielleicht an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden. Wenn Sie dagegen ein ausländischer Investor sind, können Sie sofort sagen: ‚Das interessiert mich alles nicht. Ich will eben ein solches Schiedsgericht.‘“

Die Schiedsgerichte operieren unter dem Dach mehrerer Institutionen weltweit. Die bei Weitem wichtigste ist das Internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten, kurz ICSID, in Washington. Das ICSID gehört zur Weltbank und spricht selbst kein Recht. Es stellt lediglich Verfahrensregeln, Verhandlungsräume und einen Verwaltungsapparat für die Schiedstribunale bereit.

Diese kommen ad hoc zustande: Der klagende Investor bestimmt eine Person als Richter oder Richterin, der beklagte Staat eine zweite. Auf die dritte einigt man sich, oder sie wird nach den Verfahrensregeln bestimmt. Anschließend beginnt ein Prozess, der jahrelang dauern kann: Schriftsätze werden ausgetauscht und Telefonkonferenzen geführt, bei Verhandlungen treffen Armeen von Anwälten und Experten aufeinander.

Schließlich ergehe wie ein Fallbeil das Urteil, erklärt Simma: „Das Besondere bei ICSID ist jetzt, dass, wenn ein Schiedsspruch erlassen wird, dieser Schiedsspruch überhaupt nicht mehr vor einem nationalen Gericht angefochten werden kann. Die Konvention, diese ICSID-Konvention, sagt: Die Schiedssprüche haben die Rechtsnatur eines rechtskräftigen nationalen Urteils.“

Und sie sind weltweit vollstreckbar. Ein siegreicher Investor kann alles Vermögen des unterlegenen Staates, das nicht durch diplomatische Immunität geschützt ist, verwerten. Da werden auch schon mal Flugzeuge staatlicher Airlines beschlagnahmt.

Ist alles, was den Gewinn mindert, eine Diskriminierung?

Bis in die 1990er-Jahre hätten Investoren ihr Klagerecht nur in Extremfällen genutzt, berichtet Stephan Schill, Professor für internationales Wirtschaftsrecht an der Universität Amsterdam und wie Bruno Simma nebenberuflich Schiedsrichter. Irgendwann jedoch hätten findige Anwälte entdeckt, dass man viele staatliche Maßnahmen, die den Gewinn eines Investors mindern, als Enteignung oder Diskriminierung einstufen kann.

„Im Grundsatz ist es natürlich so, dass ein neues Parlament oder auch eine neue Regierung andere Politiken verfolgen können als die Vorgängerregierungen. Das ist Kern der Demokratie. Auf der anderen Seite sind sie natürlich auch an bestimmte Versprechen gebunden, die konkret gegenüber Investoren durch die Vorgängerregierung gegeben wurden“, erklärt er.

Solche Versprechen hat eine Regierung in der Hoffnung, einen lukrativen Vertrag an Land zu ziehen, schnell mal gegeben. In der Folge erstreiten inzwischen internationale Großkanzleien Milliardensummen von armen Entwicklungs- und auch Industrieländern – vorwiegend im Namen großer Rohstoffkonzerne.

Da ist zum Beispiel der eingangs erwähnte Fall, in dem Pakistan dem australischen Unternehmen „Tethyan Copper“ eine Lizenz zum Gold- und Kupferabbau versprochen hatte – bis eine neue Regierung davon nichts mehr wissen wollte. Tethyan bekommt jetzt sechs Milliarden Dollar Schadenersatz von Pakistan.

Da ist das kanadische Unternehmen „Eco Oro“. Es will von Kolumbien 800 Millionen Dollar, weil Umweltschützer das gerichtliche Verbot einer von der Regierung zugesagten Goldmine durchgesetzt haben: der Goldabbau gefährde die Wasserversorgung einer Großstadt.

Und da ist, im Prinzip ähnlich, das Verfahren des kanadischen Unternehmens „Gabriel Resources“ gegen Rumänien. Es kreist um einen Gold-Tagebau in Roşia Montana – einem idyllisch gelegenen Karpatendorf mit prächtigen Gebäuden im Stil eines naiven Barock und Rokoko.

Roşia Montana: Ein Minenprojekt spaltet ein rumänisches Dorf

Das Rathaus von Roşia Montana erreicht der Besucher bei strömendem Regen. Eugen Furdui, der überaus freundlich auftretende Bürgermeister des 3000-Seelen-Dorfs, hat stets für das Tagebauprojekt des kanadischen Unternehmens gekämpft – obwohl dafür vier Berge pulverisiert und sämtliche Bewohner des Dorfs umgesiedelt würden.

„Jedes Land hat seine natürlichen Ressourcen“, sagt er. „Und unsere sind halt die größten Goldreserven Europas. Dieses Gold zu fördern würde viel Geld nach Roşia Montana bringen. Wir könnten unser Dorf entwickeln; die Menschen müssten nicht in andere Länder gehen, um Jobs zu suchen.“

Die Mehrheit im Dorf sei für das Projekt, sagt Furdui. Ebenso große Teile der Regierung. Leider jedoch seien da diese Aktivisten, die seit vielen Jahren gegen das Projekt prozessierten.

Zu den Aktivisten zählt Jurka Sorin – ein pensionierter Bergbauingenieur und ein Mann klarer Worte:

„Ich habe 22 Jahre im Bergbau hier gearbeitet. Da weiß ich, was ein Projekt dieser Größenordnung für unser Dorf bedeutet. Es wäre kein Neuanfang, es wäre sein Ende.“

Das Minenprojekt brachte Streit in den kleinen Ort.© Thomas Kruchem

Mit hochgiftigem Zyanid, Blausäure, wolle Gabriel Resources das Gold aus dem Gestein lösen, berichtet Jurka Sorin. 13 Millionen Tonnen Abraum wolle das Unternehmen in einem nahen Tal lagern, hinter einem 200 Meter hohen Steinwall. In der rumänischen Stadt Baia Mare brach am 30. Januar 2000 ein solcher Wall. Zyanidschlamm verpestete die Donau, Millionen Fische starben.

Doch wenig später kamen Abgesandte von Gabriel Resources nach Roşia Montana, versprachen Arbeitsplätze und drängten die Leute, ihre Häuser herzugeben – gegen neue Häuser in der Kreishauptstadt Alba Iulia. Streit zog ein ins Dorf, Risse gingen durch Familien – weil viele verkauften, einige jedoch entschlossen das Haus ihrer Ahnen verteidigten, ihr Land, ihre Heimat.

Die Kampagne „Rettet Roşia Montana“ entstand. An ihre Spitze setzte sich 2003 eine junge Schweizerin. Die Umweltaktivistin Stephanie Roth verbrachte sieben Jahre in Roşia Montana.

Stephanie Roth organisierte Großdemonstrationen in Cluj und Bukarest, sie organisierte Jahr um Jahr Protestfestivals in Roşia Montana – mit Theateraufführungen, Konzerten, Workshops und Tausenden Besuchern.

Aber: „Die wichtigste Komponente der ganzen Strategie war, den rumänischen Staat zu verklagen. Denn ein Gerichtsbeschluss ist ein Gerichtsbeschluss. Und der rumänische Staat muss sich einfach dran halten.“

5,7 Milliarden Dollar Schadenersatz verlangt Gabriel Resources

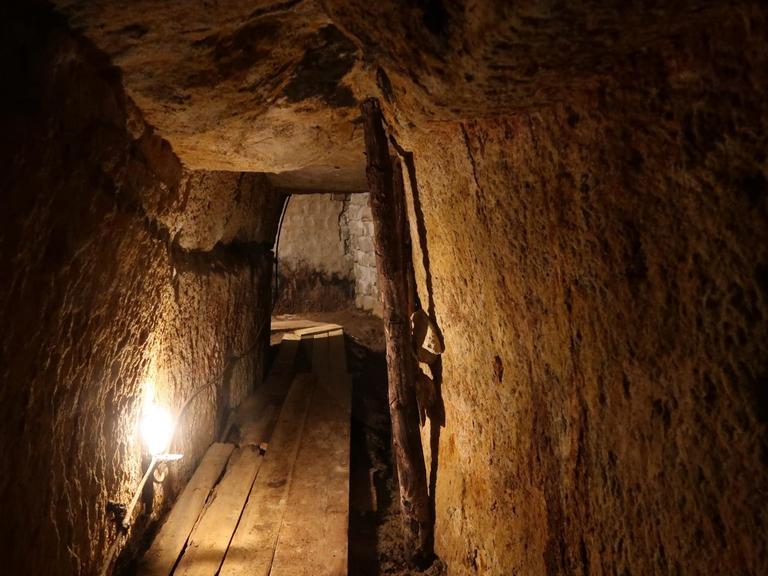

Gegen jede Unkorrektheit in Flächennutzungsplänen, beim Umgang mit dem Denkmalschutz und Umweltverträglichkeitsprüfungen hat die Bewegung "Rettet Roşia Montana" geklagt – finanziert durch Spenden. Größter Erfolg: Der besonders goldhaltige Berg Cârnic, durch den sich kilometerlange Stollen aus der Römerzeit ziehen, darf nicht pulverisiert werden. Das Projekt von Gabriel Resources ist damit kaum mehr rentabel.

Hinzu kommt: Rumäniens Kultusministerium hat beantragt, Roşia Montana mit seinen Römerstollen zum UNESCO-Weltkulturerbe zu erklären. Das würde weiteren Bergbau sowieso ausschließen.

Vor diesem Hintergrund klagt nun seit 2015 Gabriel Resources vor einem Schiedsgericht in Washington – auf der Basis des Investitionsschutzabkommens zwischen Kanada und Rumänien. Das Unternehmen will 5,7 Milliarden US-Dollar Schadenersatz von Rumänien. Eine gewaltige Summe für das arme Balkanland.

Und die Aktivisten der Bewegung "Rettet Roşia Montana" fürchten, dass Rumänien unter dem Druck dieses Verfahrens doch noch den Bergbau erlaubt. Über Roşia Montana schwebt weiter das Damoklesschwert der Vernichtung.

130 Investorenklagen auf Basis des Energiecharta-Vertrags

Es gibt neben bilateralen Verträgen wie dem zwischen Kanada und Rumänien auch multilaterale Investitionsschutzabkommen, denen viele Länder beitreten können. Das bei weitem wichtigste dieser Abkommen ist der Energiecharta-Vertrag ECT, für den ein Werbesport im Internet wirbt. Der ECT soll Investitionen im Energiesektor schützen.

Der Vertrag ist seit 1998 in Kraft und hat inzwischen 56 Mitglieder. Er sollte ursprünglich nach dem Kalten Krieg Energieinvestitionen in Osteuropa erleichtern. Heute ermuntert ECT-Generalsekretär Urban Rusnák auch Entwicklungsländer wie Pakistan, Bangladesch und Nigeria zum Beitritt.

„Weil viele dieser Länder arm sind, haben sie selbst nicht genug Geld, Energieprojekte zu finanzieren. Auch im Rahmen der Entwicklungshilfe bekommen sie nicht genug“, erklärt er.

„Es bleibt nur ausländisches Privatkapital, für das aber in solchen Ländern das Risiko oft ziemlich hoch ist. Die Kapitalgeber brauchen deshalb den Schutz des Energiecharta-Vertrags. Sie müssen gewappnet sein gegen abrupten Wandel in der politischen Landschaft und andere Überraschungen in diesen Ländern.“

Tatsächlich stützen sich viele Investorenklagen auf den Energiecharta-Vertrag. Rund 130 sind es bis heute. Kein Wunder: Im Energiesektor gibt es viele Großinvestitionen wie Kraftwerke und Pipelines, in vielen Ländern ist die Energiepolitik höchst umstritten, und die Bedingungen für Investoren können sich rasch verschlechtern – so wie die Bedingungen für Betreiber von Kernkraftwerken in Deutschland nach der Erklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel am 30. Mai 2011: „Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten.“

Durch den deutschen Ausstieg aus der Kernenergie fühlen sich etliche Betreiber von Kernkraftwerken um erhoffte Gewinne geprellt. Und sie zogen mit ihren Schadenersatzklagen bis vors Bundesverfassungsgericht – ohne nennenswerten Erfolg. Damit war für deutsche Konzerne wie E.ON und RWE die Sache gelaufen.

Klagen können Maßnahmen gegen Klimawandel verhindern

Der schwedische Konzern Vattenfall allerdings, der zwei Kernkraftwerke in Deutschland betrieb, hatte noch eine Karte in der Hand: Er konnte Deutschland zusätzlich bei einem internationalen Schiedsgericht verklagen. Und das tat er bereits zum zweiten Mal.

Das inzwischen stillgelegte Atomkraftwerk Krümmel bei Geesthacht ist eines der beiden von Vattenfall betriebenen AKW in Deutschland. © imago / Blickwinkel

Derweil klagen auf der Basis des Energiecharta-Vertrags natürlich auch deutsche Energieunternehmen gegen andere Länder. Die Niederlande zum Beispiel beschlossen Ende 2019 den Kohleausstieg bis 2030. „Das schmälert die Gewinne aus unserem erst 2015 eröffneten Kohlemeiler in Rotterdam“, sagt jetzt das deutsche Unternehmen Uniper und droht, die Niederlande auf 850 Millionen Euro Schadenersatz zu verklagen.

All diese Klagen können notwendige Maßnahmen gegen den Klimawandel verzögern oder sogar verhindern, wettern Kritiker. Die meisten Klagen im Rahmen des Energiecharta-Vertrags allerdings haben in den letzten Jahren Unternehmen eingereicht, die in erneuerbare Energie investieren. Allein an die 50 Schiedsgerichtsklagen haben Investoren gegen Spanien eingereicht.

Spanien hatte Anfang des Jahrtausends mit satten Subventionen Solarinvestoren angelockt, dann aber ab 2009 die Subventionen drastisch zurückgefahren. Das reduzierte die Gewinne der Investoren, die seitdem wegen Bruch des Vertrauensschutzes klagen.

Die bislang sehr unterschiedlichen Urteile der Schiedsgerichte in dieser Sache – mal für, mal gegen Spanien – werfen ein problematisches Licht auf die Tribunale, erklärt der selbst als Schiedsrichter tätige Bruno Simma: „Das sind ganze Packungen von Verfahren, die aber jeweils von verschiedenen Schiedsgerichten durchgeführt werden und die zu verschiedenen Ergebnissen kommen.“

Was bei Außenstehenden natürlich Fragen aufwirft: „In Gottes Namen – wie kann es das geben? Mehr oder weniger dieselben Facts, dieselben Rechtsgrundlagen. Und wieso können die Gerichte so unterschiedlich entscheiden?“

Hauptverantwortlich für die Vielfalt der Urteile in einer Sache sei ein prägender Missstand im Schiedsgerichtswesen, sagt Simma: Viele seiner Schiedsrichter-Kollegen arbeiteten parallel als Anwälte in anderen Verfahren. Sie setzten mal den Hut des Richters, mal den des Advokaten auf. Derlei sei undenkbar im normalen Rechtswesen und begünstige Interessenkonflikte. Das meint auch Rechtsanwältin Nathalie Bernasconi, die am Internationalen Institut für nachhaltige Entwicklung in Genf arbeitet.

Sie berichtet von bizarren Auswüchsen: „Ich habe erlebt, dass Anwälte ihre Argumente in einem Fall mit eigenen Urteilen als Schiedsrichter in anderen Fällen begründeten. Solche Juristen schaffen im Gewand des Schiedsrichters sogenanntes Fallrecht, dass sie dann im Gewand des Anwalts zugunsten ihrer Mandanten einsetzen.“

Etwa die Hälfte der Fälle gewinnen Investoren

Hinzu kommt: Schiedsrichter bei Investor-Staat-Disputen werden gut bezahlt und wollen in der Regel wieder engagiert werden – sei es erneut als Schiedsrichter oder als Anwalt. Sie sind folglich daran interessiert, dass es möglichst viele Klagen gibt. Viele Investorenklagen aber gibt es nur, wenn Schiedsgerichte Investoren auch viele Verfahren gewinnen lassen. Tatsächlich gewinnen sie in etwa der Hälfte der Fälle.

Ein weiteres Problem: Schiedsrichter und Fachanwälte kontrollieren auch die wissenschaftliche Diskussion zum Investitionsrecht. Sie geben die meisten Fachzeitschriften heraus und schreiben die meisten Artikel. Kurz: Viele derer, die Recht sprechen und gestalten in Investor-Staat-Verfahren, haben jede Menge Eigeninteressen, die ihre Tätigkeit beeinflussen können. Sie sind verstrickt in Interessenkonflikte.

Um die künftig zu vermeiden, müsse es eine strikte Trennung geben zwischen anwaltlicher und schiedsrichterlicher Tätigkeit, meint Bruno Simma.

Allein, er glaubt nicht an die Umsetzung einer solchen Regel: „Es kommt halt zu häufig vor. Und deshalb sind die Stimmen aus der Schiedsrichter-Community, die das wirklich heftig angreifen, relativ wenig. Das heißt: Das sind dann meistens Leute wie ich, die halt nicht als Council tätig sind. Die Anwälte wollen nicht den Ast absägen, auf dem sie sitzen.“

Die im System begründete Unberechenbarkeit der Schiedsgerichtsurteile ist Geschäftsgrundlage einer weiteren, fast unbekannten Industrie mit Milliardenumsätzen: Die Prozesse sind teuer, allein die Verfahrenskosten belaufen sich auf, im Schnitt, acht Millionen Euro. Keine Peanuts für viele Investoren. Ihnen greifen deshalb so genannte Prozessfinanzierer unter die Arme. Solche Firmen, meist Investmentfonds, finanzieren auf eigenes Risiko viele Investorenklagen.

Verliert der Investor, bekommt der Prozessfinanzierer nichts. Gewinnt er aber, bekommt der Finanzier zwischen 30 und 50 Prozent der erstrittenen Schadenersatzsumme.

Der Staat kann in diesen Verfahren nur verlieren

Ein hochspekulatives Geschäft also, bei dem allerdings auch die Finanzierer selten die Chance einer Klage einschätzen können. Die Situation in Spanien, wo gleich Dutzende Investoren von der Kürzung der Solarsubventionen betroffen waren, kam ihnen da wie gerufen, erklärt Anwältin Nathalie Bernasconi.

„Sie können als Prozessfinanzierer ganz einfach mehrere Investoren motivieren, gegen dieselbe staatliche Maßnahme zu klagen. Über all diese Klagen entscheiden dann vielleicht zehn unterschiedliche Schiedsgerichtshöfe, die mit unterschiedlichen Schiedsrichtern besetzt sind“, sagt sie.

„Entsprechend führen die Verfahren, wie sie am Beispiel Spanien sehen, zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Als Prozessfinanzierer aber müssen sie nur einen einzigen Fall gewinnen, um sehr viel Geld zu verdienen. Und die Aussichten dafür sind ziemlich gut.“

Für betroffene Staaten lautet das Fazit: Es ist für sie nicht nur völlig unvorhersehbar, welche Chancen die Klage eines Investors hat, nein, der Investor kann dank unbegrenzter Fremdfinanzierung oft auch noch völlig risikolos Schiedsverfahren anzetteln und in Ruhe abwarten, ob der bedrohte Staat nicht freiwillig nachgibt. Dieser Staat habe ja in keinem Fall etwas zu gewinnen, er könne nur verlieren, meint Pia Eberhardt, Sprecherin der Brüsseler Organisation Corporate Europe Observatory.

„Ein sehr gutes Beispiel ist die erste Klage, die Vattenfall gegen Deutschland eingereicht hat. Damals ging es um Umweltauflagen beim Kohlekraftwerk in Moorburg, um die Frage, wie viel Wasser kann aus dem Fluss genommen werden, um das Kraftwerk zu kühlen“, erzählt sie.

„Die Auflagen waren Vattenfall zu hoch. Deshalb hat Vattenfall die Bundesregierung verklagt über 1,4 Milliarden Euro Schadensersatz. Und diese Klage hat dazu geführt, dass die Hamburger Regierung gesagt hat: Oh, dafür möchten wir nicht verantwortlich sein, dass der deutsche Steuerzahler 1,4 Milliarden Euro zahlen muss. Deshalb schwächen wir die Maßnahmen ab.“

Häufig muss ein Investor nicht einmal klagen, um eine Regierung in die Knie zu zwingen. Es reicht die bloße Klagedrohung hinter den Kulissen, die nur ab und zu an die Öffentlichkeit gelangt.

Investoren vor staatlicher Willkür schützen

Die angesichts all dessen nahe liegende Erkenntnis, dass die Schiedsgerichtsbarkeit in einer tiefen Legitimationskrise steckt, habe bis heute nur in der EU Fuß gefasst, berichtet Pia Eberhardt. Dies auch deshalb, weil in den letzten Jahren Hunderttausende Europäer gegen neue Handels- und Investitionsabkommen wie TTIP und CETA auf die Straße gegangen sind. Zudem betreiben Initiativen wie das Corporate Europe Observatory engagierte Aufklärungsarbeit – nicht ohne Erfolg: Am 6. März 2018 fiel ein wegweisendes Gerichtsurteil.

„Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Investitionsschutzverträge zwischen EU-Mitgliedstaaten nicht vereinbar sind mit dem EU-Recht, weil sie letztendlich bedeuten, dass europäische Gerichte verdrängt werden aus der Rechtsprechung zugunsten von privaten Schiedsgerichten. Und der EuGH sagt aber: ‚Das darf nicht sein. Für die Rechtsauslegung von europäischem Recht sind nur diese Gerichte zuständig und nicht irgendwelche privaten Schiedsgerichte.‘“

Ein zentraler Punkt des Widerstands gegen die Freihandelsabkommen TTIP und Ceta waren die vorgesehenen privaten Schiedsgerichte.© imago / Future Image / C.Hardt

Als Konsequenz aus dem Urteil haben inzwischen alle EU-Staaten die bilateralen Investitionsabkommen miteinander gekündigt. Die Verträge von EU-Staaten mit Entwicklungsländern und der multilaterale Energiecharta-Vertrag allerdings gelten weiter. Davon abgesehen sieht auch die EU weiterhin die Notwendigkeit, Investoren zu schützen vor staatlicher Willkür in vielen Ländern.

Diese Aufgabe soll ein ständiger so genannter multilateraler Investitionsgerichtshof übernehmen – besetzt mit Berufsrichtern nach dem Vorbild anderer internationaler Gerichte.

Professor Schill findet die Idee gut: „Aus meiner Sicht ist die Schaffung eines solchen multilateralen Investitionsgerichtshofes tatsächlich ein großer Schritt in die richtige Richtung, weil viele der jetzt existierenden Probleme der Investitionsschiedsverfahren damit wegfallen – wie Interessenkonflikte zwischen Anwälten und Schiedsrichtern, Inkonsistenzen in der Schiedsrechtsprechung, Probleme von Geheimhaltung, Probleme der unterschiedlichen Behandlung unterschiedlicher Investoren in unterschiedlichen Schiedsverfahren.“

Ein multilateraler Investitionsgerichtshof als Lösung?

Im Gegensatz zu Schill steht Pia Eberhardt der Idee des multilateralen Investitionsgerichtshofs skeptisch gegenüber. Sie schaffe zwar mehr Rechtsstaatlichkeit im Verhältnis zwischen Investoren und Staaten, aber das grundsätzliche Problem bestehe weiter.

„Wir hätten weiterhin ein einseitiges Rechtssystem, das nur ausländischen Investoren Rechte einräumt. Und es bliebe eben trotzdem ein Regime, was Unternehmen auch hinter den Kulissen nutzen können, um Druck zu machen gegen Politik, die ihnen nicht passt. Sprich, wir haben mehr Rechtsstaat, aber eigentlich ganz ähnliche Gefahren für Demokratie und auch für die Steuerzahlerinnen“, sagt sie.

„Und die ganz grundsätzliche Fragen: Wofür brauchen wir das überhaupt? Was ist gesamtgesellschaftlich der Nutzen dieser Sonderklagerechte für Konzerne? Was ist eigentlich das Problem mit europäischen Gerichten? Warum sind sie gut genug für Sie und mich, aber nicht für den ausländischen Investor? All diese ganz grundsätzlichen Fragen werden durch diese Vorschläge der Europäischen Kommission überhaupt nicht berührt.“

Derweil dreht sich die Welt der internationalen Investor-Staat-Streitbeilegung weiter. Große Anwaltskanzleien haben längst die Coronakrise als überaus lukratives Geschäftsfeld entdeckt. Auf ihren Webseiten umwerben sie Unternehmen, die sich durch staatliche Maßnahmen gegen die Seuche geschädigt fühlen.

Corona als Gottesgeschenk für die Schiedsgerichtsindustrie

Die amerikanische Anwaltskanzlei Alston & Bird zum Beispiel informiert in einem Webinar ausführlich zum Thema: „Die kommende Welle der Corona-Schiedsgerichtsverfahren – Ein Blick in die Zukunft“. Das Virus ist ein Gottesgeschenk für die Schiedsgerichtsindustrie. Beklagte Regierungen könnten zwar argumentieren, ihr Handeln gegen Investorinteressen sei notwendig gewesen, um die Gesundheit der Bürger zu schützen, erklärt Nathalie Bernasconi.

Aber: „Es ist schwer vorauszusagen, inwieweit Tribunale dieses Argument akzeptieren werden. In den meisten Investitionsschutzverträgen wird es nicht erwähnt. Als während der Wirtschaftskrise in Argentinien 2001 viele Unternehmen gegen das Land klagten, sagten einige Tribunale: ‚Wir akzeptieren das Argument der Notwendigkeit.‘ Andere akzeptierten es nicht“, sagt sie.

„Das Problem mit diesem Argument im internationalen öffentlichen Recht ist: Die Maßstäbe sind sehr streng. Die Regierung muss das Tribunal davon überzeugen, dass die von ihr getroffenen Maßnahmen in geringstmöglichem Maße ins Wirtschaftsleben eingegriffen haben.“

Zahllose Investoren dürften Klagen einreichen gegen Corona-Lockdowns; Klagen mit einem Gesamt-Streitwert vielleicht in Billionenhöhe, bezahlt von Prozessfinanzierern. Und mit Sicherheit werden unterm Strich die Staaten verlieren: Aus gewonnenen Verfahren nämlich gehen sie bestenfalls mit einer schwarzen Null nach Hause, aus verlorenen aber mit happigen Belastungen für ihre ohnehin coronageschädigten Staatsfinanzen.

Verhindern könnte diese für uns alle fatale Entwicklung nur schnelles gemeinsames Handeln der Staatengemeinschaft. Einstimmig müsste sie Investorenklagen wegen coronabedingter staatlicher Maßnahmen für unzulässig erklären. Sollte es, was aber unwahrscheinlich ist, dazu kommen, könnten die Staaten dann auch grundsätzlich aufräumen – mit einem Schiedsgerichtssystem, das niemandem nützt außer reichen Unternehmen.